A prisão preventiva decretada na manhã deste sábado — aplicada contra alguém que já se encontrava em regime de custódia — escancara, mais uma vez, os limites, as contradições e os riscos envolvidos no uso desse instrumento excepcional do Código de Processo Penal. O que se viu foi a conversão de uma prisão domiciliar em regime fechado com base em um fundamento que, há décadas, é alvo de críticas de juristas, entidades e acadêmicos: a noção vaga e elástica de “garantia da ordem pública”.

O problema não é novo. O artigo 312 do CPP é um dos mais contestados da legislação penal brasileira exatamente por permitir que medidas gravíssimas sejam justificadas por “possibilidades”, “potenciais riscos” e “eventuais perturbações” — expressões que, embora pareçam técnicas, carregam um grau preocupante de subjetividade. Na prática, abre-se espaço para decisões amparadas mais em conjecturas do que em fatos concretos.

Diversos criminalistas de renome têm advertido há anos que a prisão preventiva, quando usada dessa forma, transforma-se em uma antecipação de pena sob outro nome. O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) já se posicionou formalmente contra o uso indiscriminado do dispositivo, lembrando que a medida deve ser última ratio, jamais resposta automática diante de tensões políticas ou de mobilizações sociais.

No caso deste sábado, o fundamento central foi a possibilidade de aglomerações e tensões decorrentes de uma vigília convocada por apoiadores. Não se discute aqui o mérito político da manifestação. O que está em jogo é algo maior: pode-se prender preventivamente alguém — já preso — com base no que “pode vir a ocorrer”? Trata-se de uma pergunta que fere o coração das garantias constitucionais.

A crítica acadêmica é precisa: não há Estado Democrático de Direito quando instrumentos excepcionais são empregados como respostas previsíveis a cenários hipotéticos. A vagueza do conceito de “ordem pública” permite tudo e seu oposto. E, como todos sabem, quando a interpretação jurídica depende apenas do entendimento subjetivo de quem decide, o risco institucional cresce exponencialmente.

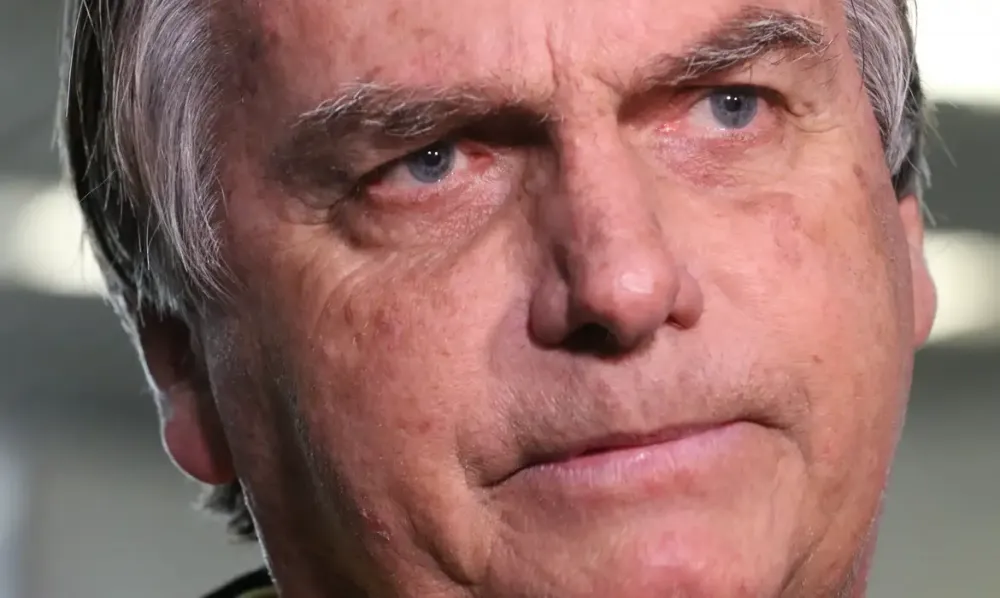

Some-se a isso o quadro clínico do ex-presidente, já reportado à Justiça, e ganha força a tese de desproporcionalidade — especialmente quando medidas menos gravosas poderiam ter sido aplicadas sem prejuízo ao processo. A escalada de severidade, sem uma justificativa convincente, apenas alimenta a narrativa de seletividade e reforça percepções, dentro e fora do país, de que o Judiciário brasileiro opera num terreno cada vez mais politizado.

A questão é maior do que nomes ou siglas. É sobre precedentes. Uma prisão preventiva baseada em projeções abre caminho para um Estado que age não porque há um risco concreto, mas porque acredita que pode haver. E, quando isso se naturaliza, o país desliza perigosamente para um modelo em que a exceção se torna regra.

Este editorial não ignora que tensões sociais exigem prudência e firmeza das instituições. Mas a firmeza necessária à democracia não é aquela que se impõe por antecipação e desproporção — é a que se ancora em critérios objetivos, transparência e estrito respeito às garantias individuais.

O Brasil vive um momento crítico. E quando a Justiça dá passos que ultrapassam a linha tênue entre proteção e arbitrariedade, não é apenas um indivíduo que está em jogo — é a confiança no próprio sistema de justiça.